現 今畜牧業追求高效密集飼養的體系中,飼料佔豬肉生產總成本的 60~ 70%,而飼料中能量就佔總成本的 50% 或更多。飼料中的含碳化合物,包括脂肪、碳水化合物和蛋白質在氧化時會釋放能量。蛋白質、骨骼和脂質的生物合成、維持相關的生化過程、活性離子傳輸等過程都需要能量。

一般而言,生長中的豬隻通常會嘗試消耗足夠的飼料來滿足其維持和生長的能量所需。然而,在許多情況下採食量會受到社交、生理或環境限制的影響。因此,每日的能量攝取量無法達到最大化。飼料和能量攝取是非常複雜的主題,儘管進行了數十年的研究,但我們的理解仍然存在差距。

雖然飼料效率對經濟回報有很大的影響,但由於它與飼料成本密切相關,為了提高飼料效率而採取的措施也可能會導致經濟損失而不是收益。因為一味地提高飼料效率可能會影響其他方面,其中最重要的就是飼料成本。例如,單純為了提高飼料效率而進行的育種選擇可能會降低生長率。另一個例子是增加日糧的能量濃度;雖然這個方法總是能提高飼料效率,但實際上可能會增加每頭豬的飼料成本,同時降低淨收入。

所以飼料效率這樣的主題經常會被誤解,對於達到最佳飼料效率的方法也總無法達成一致的意見。造成這種混淆的部分原因是,人們對飼料效率的生物學基礎知識之甚少。對於如何衡量和表達飼料效率方面也存在分歧和誤解;例如,使用活增重來表達飼料效率可能會產生誤導性結論。最後,還必須了解正確的測量飼料效率是非常困難的一件事。

測量飼料效率

通常在科學文獻中對飼料效率的定義是每單位飼料消耗時所增加的體重。然而某些時候飼料效率是根據日糧能量而不是採食量來表示的。儘管這個概念相當簡單,但其背後仍隱藏著大量錯誤的可能性。由於飼料槽的設計和餵料調整的差異,消耗的飼料和實際豬隻採食量可能相差10~30%。所以我們必須理解到飼料消耗量不一定準確反應豬的採食量,在特定情況下提高飼料效率可能與飼料槽的設計或調整一樣簡單。

測量飼料效率時動物的體重與階段也非常重要。在比較豬群的飼料效率時,必須評估體重差異而產生的效應。這可以透過調整初始或最終體重差異的方程式來校正。不幸的是,許多實驗的設計都是針對一個共同的時間點,而不是一個共同的體重終點來進行,而這種方式勢必會影響飼料效率的正確性。

日糧中的能量差異也會帶來意想不到的錯誤。部分錯誤可能是日糧能量估計不準確或使用不適合的能量系統。尤其當日糧中的蛋白質、脂質或纖維含量差異較大時,就會變成一個特別嚴重的問題。此外,脂肪、瘦肉及骨骼的生長和維持所需的變化,也會影響能量轉化率的精確度。最大瘦肉生長潛力以及脂肪沉積率會因基因型與性別而不同。因此,評估產肉動物飼料效率較正確的作法是,提供固定能量下所獲得的可食用產品量,而不是飼料消耗量與總體重的比例值。

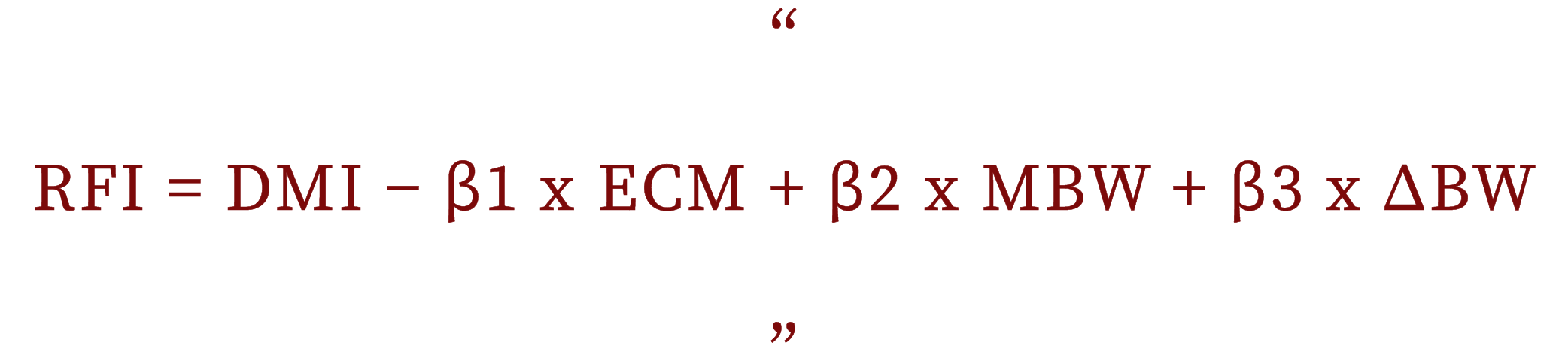

在遺傳育種的研究中(特別是篩選的程序),傳統飼料效率的測量方法對於不同生長速度和不同平均體重的動物都一視同仁。為了更有效的比較個體間的差異,Koch 等人根據增重和平均體重調整所消耗的飼料;這種新方法被稱為剩餘採食量 (residual feed intake ; RFI)。剩餘採食量的計算方式為觀察到的採食量與預期採食量之間的差異,後者基於動物的增重和背脂含量推定。RFI 較低的動物效率更高,RFI 高的動物效率則較低。 因此,測量飼料效率確實帶來了重大的挑戰,而這些挑戰在研究和商業環境中經常被忽視。如果飼料效率的測量不夠客觀,獲得的數據就可能產生錯誤的結論。

生長與維持的能量學

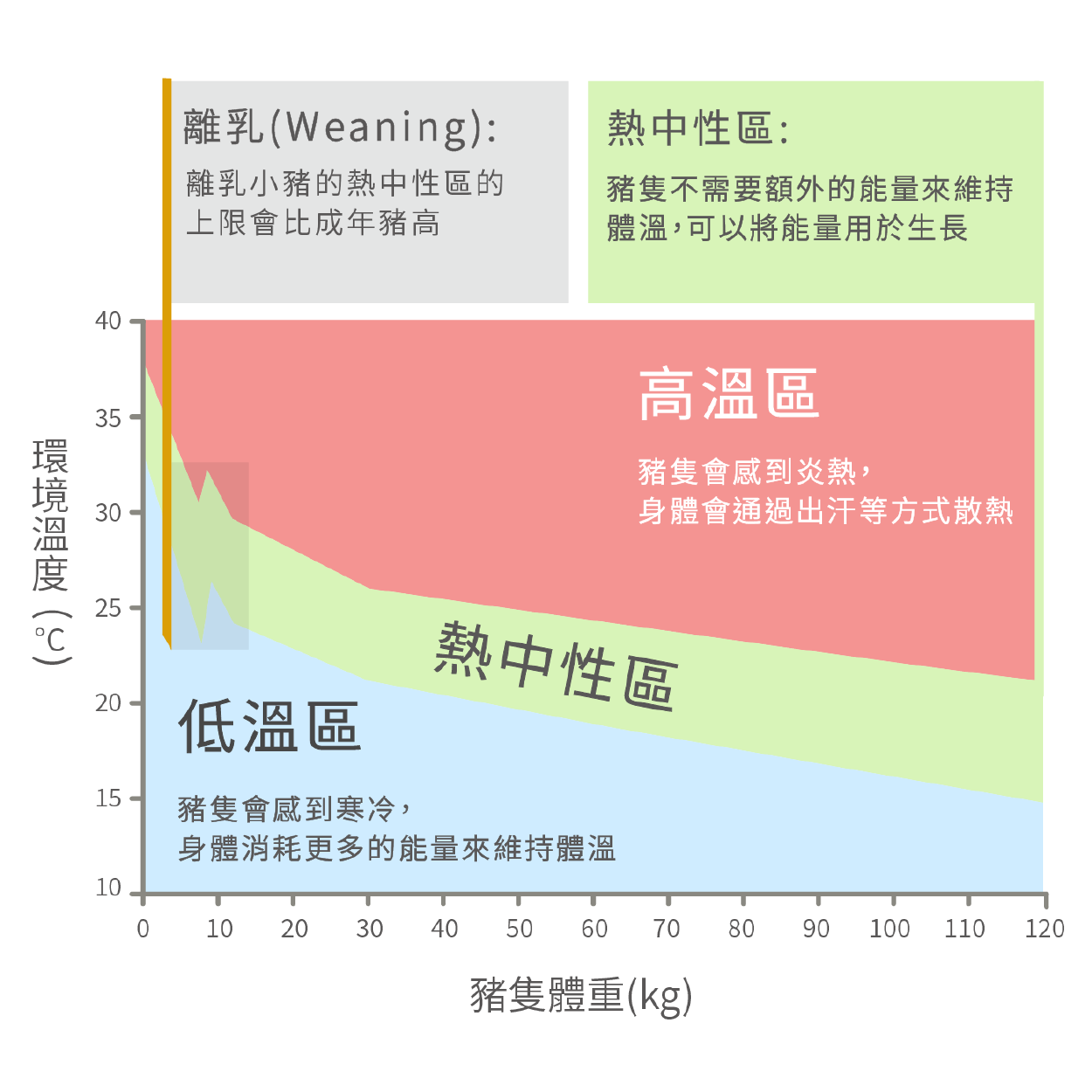

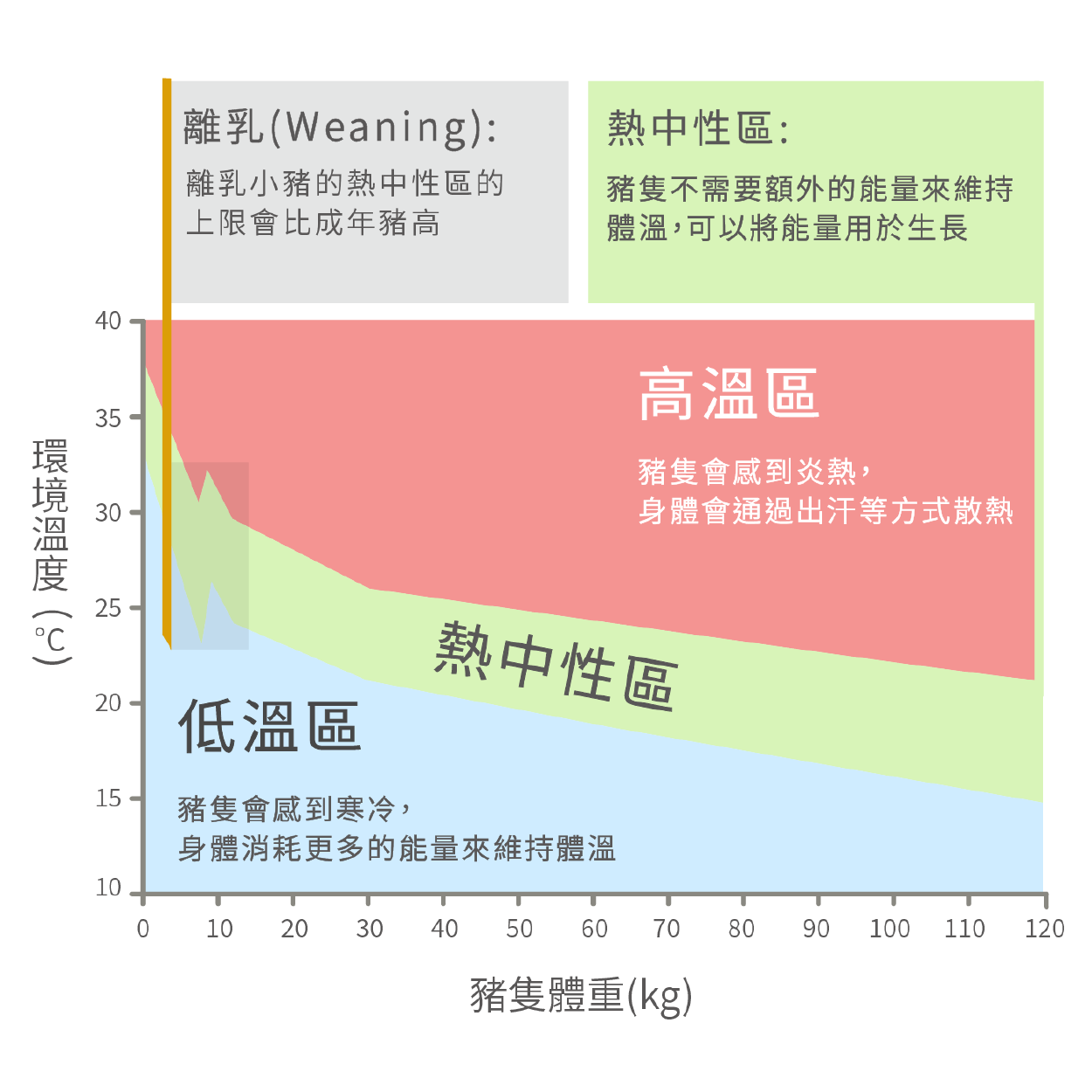

一頭70 公斤的豬隻如果採任飼料,其中約有 34% 的能量是用於維持。所以如果我們能夠將維持所需的能量降低,就能使運用於生長的能量比例增加,並有效的提升飼料效率。這意味著我們必須使豬隻處於一個低緊迫的環境,例如: 熱中性區或減少疾病的發生。為了提高豬隻生產效率最直接有效的方法就是透過育種的改良,然而提高瘦肉率後屠體將達到最經濟的高峰,此時也將進入平原期。因此,提高效率就可能來自間接成本的降低、提高生長速率(減少上市天數)、將營養份用於生長的比例增加(例如:生長激素)或降低生長豬每單位代謝體重的維持需求。

採食量對於增重的影響

動物生長需要大量的營養物質來支持組織的維持和沈積。在估計豬隻的任何營養需求之前,必須了解其生長過程。飼料攝取量是一個重要的考量因素,因為它決定了瘦肉和脂肪組織每日生長的變化幅度,及產肉動物的屠體品質。蛋白質生長對採食量呈線性反應,直至達到穩定的最大點,即所謂的蛋白質蓄積最大值(PDmax; protein deposition)。採食量高的豬隻在生長前期就會進入穩定階段,意即每日氮蓄積量呈現恆定的狀態。雄性火雞就有類似的現象,加速的生長效率在生長前期就會進入平原期(日增重恆定),直到達到成熟體重的 70%。瘦肉生長隨飼料供應呈線性增加,在動物最大瘦肉生長潛力時達到穩定水平。然而,改進的基因型或不同的性別可能表現出更高的生長速率。例如,雄性比雌性或閹割的雄性具有更大的瘦肉生長潛能,不過只有在採食量增加時才能看到這些差異。在家禽和反芻動物中,生長速率的差異也受到性別的影響,並且在高採食量時更為明顯。

大多數模型分配飼料能量的方式,是在考慮維持需求及確認瘦肉生長所需能量後,才將剩餘的能量分配給脂質生成。然而,當能量攝取受到嚴格限制時,會觀察到最低脂質:蛋白質蓄積比率。隨著能量攝取的增加,蛋白質和脂肪的沉積都會增加。每單位能量攝取其蛋白質蓄積率通常是線性的,然後達到生產效率最高峰(PD max),如果能量攝取量往上增加,屠體就會開始蓄積脂肪。

剩餘採食量

剩餘採食量 (RFI) 是衡量生產效率的指標,與高 RFI 豬相比,低 RFI 豬的屠體脂肪較少(消耗的飼料較少,增重率相似或稍慢)。在愛荷華州立大學的研究中,經過7代篩選低 RFI 品系的豬隻其每日平均飼料採食量減少0.6公斤,與高 RFI 品系相比生長速度僅略有下降。這相當於飼料效率提高了 35%。Harris等人的研究顯示,低RFI會改變養分利用率和能量消化率,並改善氮磷平衡。

低RFI的豬隻其肌肉和肝組織中的活性氧物質較少(減輕氧化緊迫)。為什麼低 RFI 豬在飼料效率方面能獲得改善,原因在於能增加蛋白質降解率和減少氧化緊迫。

- DMI: 乾物質攝取量,代表豬隻實際攝取的飼料量

- ECM: 能量校正奶量,考慮到豬隻產奶的能量需求

- MBW: 代謝體重(體重的0.75次方),用於估計基礎代謝需求

- β1,β2,β3: 回歸係數,表示這些變數對 RFI 的貢獻

屠體成分和肉質

我們還會擔心如果選育較佳的飼料效率對於肉質會不會有影響。與隨機對照組相比,低 RFI 豬隻可能有較少的背脂。法國的數據表明,選擇低 RFI 會降低屠後 pH 值、保水能力下降而使肉質略差。上述結果與愛荷華州立大學研究人員的報告有些不同,Smith等人發現低 RFI 豬在滴水失重的項目中與對照組沒有差異,而且肉質顏色變化很小。

對免疫應激的易感性

眾所周知生病的豬隻會降低採食量,進而降低生長速度。動物受到病原體的侵襲時會使代謝順序產生變化,此時必須提高免疫反應來抵抗病原體。豬隻會需要營養來發揮防禦功能;其中一些功能包括:1) 先天免疫反應,2) 補充受損的組織(血漿、脫落的細胞等)和 3) 特異性免疫反應。由於採食量較低導致資源稀缺,豬隻需要分配資源來對抗病原體並運行正常的功能(例如維持和生長)。蛋白質成為患病豬隻的第一個限制資源,因為免疫反應的許多組成分都富含蛋白質。也有證據表明,患病豬隻由於發燒和免疫激活作用而使能量利用受到限制。免疫功能可能會增加維持的需求,並且在營養分配順序上將優於生長所需。

有些觀點認為選育高飼料效率會使豬隻更容易感染疾病。Rakhshandeh 等人的試驗以免疫挑戰高 RFI 和低 RFI 豬隻,他們觀察到表觀迴腸消化率(AID)沒有差異,而表觀全消化道消化率(ATTD)則有增加,對於腸道營養物質的運輸或屏障功能則沒有任何影響。總而言之,選育低RFI 似乎會降低生長豬在免疫挑戰期間總消化道的消化能力。然而,這仍然需要更多的研究數據來證實。

現 今畜牧業追求高效密集飼養的體系中,飼料佔豬肉生產總成本的 60~ 70%,而飼料中能量就佔總成本的 50% 或更多。飼料中的含碳化合物,包括脂肪、碳水化合物和蛋白質在氧化時會釋放能量。蛋白質、骨骼和脂質的生物合成、維持相關的生化過程、活性離子傳輸等過程都需要能量。

一般而言,生長中的豬隻通常會嘗試消耗足夠的飼料來滿足其維持和生長的能量所需。然而,在許多情況下採食量會受到社交、生理或環境限制的影響。因此,每日的能量攝取量無法達到最大化。飼料和能量攝取是非常複雜的主題,儘管進行了數十年的研究,但我們的理解仍然存在差距。

雖然飼料效率對經濟回報有很大的影響,但由於它與飼料成本密切相關,為了提高飼料效率而採取的措施也可能會導致經濟損失而不是收益。因為一味地提高飼料效率可能會影響其他方面,其中最重要的就是飼料成本。例如,單純為了提高飼料效率而進行的育種選擇可能會降低生長率。另一個例子是增加日糧的能量濃度;雖然這個方法總是能提高飼料效率,但實際上可能會增加每頭豬的飼料成本,同時降低淨收入。

所以飼料效率這樣的主題經常會被誤解,對於達到最佳飼料效率的方法也總無法達成一致的意見。造成這種混淆的部分原因是,人們對飼料效率的生物學基礎知識之甚少。對於如何衡量和表達飼料效率方面也存在分歧和誤解;例如,使用活增重來表達飼料效率可能會產生誤導性結論。最後,還必須了解正確的測量飼料效率是非常困難的一件事。

測量飼料效率

通常在科學文獻中對飼料效率的定義是每單位飼料消耗時所增加的體重。然而某些時候飼料效率是根據日糧能量而不是採食量來表示的。儘管這個概念相當簡單,但其背後仍隱藏著大量錯誤的可能性。由於飼料槽的設計和餵料調整的差異,消耗的飼料和實際豬隻採食量可能相差10~30%。所以我們必須理解到飼料消耗量不一定準確反應豬的採食量,在特定情況下提高飼料效率可能與飼料槽的設計或調整一樣簡單。

測量飼料效率時動物的體重與階段也非常重要。在比較豬群的飼料效率時,必須評估體重差異而產生的效應。這可以透過調整初始或最終體重差異的方程式來校正。不幸的是,許多實驗的設計都是針對一個共同的時間點,而不是一個共同的體重終點來進行,而這種方式勢必會影響飼料效率的正確性。

日糧中的能量差異也會帶來意想不到的錯誤。部分錯誤可能是日糧能量估計不準確或使用不適合的能量系統。尤其當日糧中的蛋白質、脂質或纖維含量差異較大時,就會變成一個特別嚴重的問題。此外,脂肪、瘦肉及骨骼的生長和維持所需的變化,也會影響能量轉化率的精確度。最大瘦肉生長潛力以及脂肪沉積率會因基因型與性別而不同。因此,評估產肉動物飼料效率較正確的作法是,提供固定能量下所獲得的可食用產品量,而不是飼料消耗量與總體重的比例值。

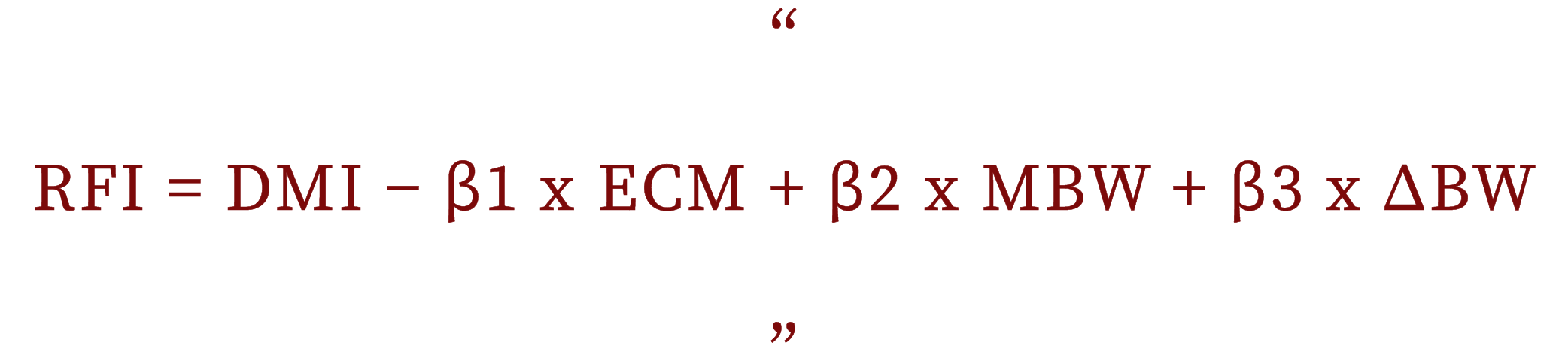

在遺傳育種的研究中(特別是篩選的程序),傳統飼料效率的測量方法對於不同生長速度和不同平均體重的動物都一視同仁。為了更有效的比較個體間的差異,Koch 等人根據增重和平均體重調整所消耗的飼料;這種新方法被稱為剩餘採食量 (residual feed intake ; RFI)。剩餘採食量的計算方式為觀察到的採食量與預期採食量之間的差異,後者基於動物的增重和背脂含量推定。RFI 較低的動物效率更高,RFI 高的動物效率則較低。 因此,測量飼料效率確實帶來了重大的挑戰,而這些挑戰在研究和商業環境中經常被忽視。如果飼料效率的測量不夠客觀,獲得的數據就可能產生錯誤的結論。

生長與維持的能量學

一頭70 公斤的豬隻如果採任飼料,其中約有 34% 的能量是用於維持。所以如果我們能夠將維持所需的能量降低,就能使運用於生長的能量比例增加,並有效的提升飼料效率。這意味著我們必須使豬隻處於一個低緊迫的環境,例如: 熱中性區或減少疾病的發生。為了提高豬隻生產效率最直接有效的方法就是透過育種的改良,然而提高瘦肉率後屠體將達到最經濟的高峰,此時也將進入平原期。因此,提高效率就可能來自間接成本的降低、提高生長速率(減少上市天數)、將營養份用於生長的比例增加(例如:生長激素)或降低生長豬每單位代謝體重的維持需求。

採食量對於增重的影響

動物生長需要大量的營養物質來支持組織的維持和沈積。在估計豬隻的任何營養需求之前,必須了解其生長過程。飼料攝取量是一個重要的考量因素,因為它決定了瘦肉和脂肪組織每日生長的變化幅度,及產肉動物的屠體品質。蛋白質生長對採食量呈線性反應,直至達到穩定的最大點,即所謂的蛋白質蓄積最大值(PDmax; protein deposition)。採食量高的豬隻在生長前期就會進入穩定階段,意即每日氮蓄積量呈現恆定的狀態。雄性火雞就有類似的現象,加速的生長效率在生長前期就會進入平原期(日增重恆定),直到達到成熟體重的 70%。瘦肉生長隨飼料供應呈線性增加,在動物最大瘦肉生長潛力時達到穩定水平。然而,改進的基因型或不同的性別可能表現出更高的生長速率。例如,雄性比雌性或閹割的雄性具有更大的瘦肉生長潛能,不過只有在採食量增加時才能看到這些差異。在家禽和反芻動物中,生長速率的差異也受到性別的影響,並且在高採食量時更為明顯。

大多數模型分配飼料能量的方式,是在考慮維持需求及確認瘦肉生長所需能量後,才將剩餘的能量分配給脂質生成。然而,當能量攝取受到嚴格限制時,會觀察到最低脂質:蛋白質蓄積比率。隨著能量攝取的增加,蛋白質和脂肪的沉積都會增加。每單位能量攝取其蛋白質蓄積率通常是線性的,然後達到生產效率最高峰(PD max),如果能量攝取量往上增加,屠體就會開始蓄積脂肪。

剩餘採食量

剩餘採食量 (RFI) 是衡量生產效率的指標,與高 RFI 豬相比,低 RFI 豬的屠體脂肪較少(消耗的飼料較少,增重率相似或稍慢)。在愛荷華州立大學的研究中,經過7代篩選低 RFI 品系的豬隻其每日平均飼料採食量減少0.6公斤,與高 RFI 品系相比生長速度僅略有下降。這相當於飼料效率提高了 35%。Harris等人的研究顯示,低RFI會改變養分利用率和能量消化率,並改善氮磷平衡。

低RFI的豬隻其肌肉和肝組織中的活性氧物質較少(減輕氧化緊迫)。為什麼低 RFI 豬在飼料效率方面能獲得改善,原因在於能增加蛋白質降解率和減少氧化緊迫。

- DMI: 乾物質攝取量,代表豬隻實際攝取的飼料量

- ECM: 能量校正奶量,考慮到豬隻產奶的能量需求

- MBW: 代謝體重(體重的0.75次方),用於估計基礎代謝需求

- β1,β2,β3: 回歸係數,表示這些變數對 RFI 的貢獻

屠體成分和肉質

我們還會擔心如果選育較佳的飼料效率對於肉質會不會有影響。與隨機對照組相比,低 RFI 豬隻可能有較少的背脂。法國的數據表明,選擇低 RFI 會降低屠後 pH 值、保水能力下降而使肉質略差。上述結果與愛荷華州立大學研究人員的報告有些不同,Smith等人發現低 RFI 豬在滴水失重的項目中與對照組沒有差異,而且肉質顏色變化很小。

對免疫應激的易感性

眾所周知生病的豬隻會降低採食量,進而降低生長速度。動物受到病原體的侵襲時會使代謝順序產生變化,此時必須提高免疫反應來抵抗病原體。豬隻會需要營養來發揮防禦功能;其中一些功能包括:1) 先天免疫反應,2) 補充受損的組織(血漿、脫落的細胞等)和 3) 特異性免疫反應。由於採食量較低導致資源稀缺,豬隻需要分配資源來對抗病原體並運行正常的功能(例如維持和生長)。蛋白質成為患病豬隻的第一個限制資源,因為免疫反應的許多組成分都富含蛋白質。也有證據表明,患病豬隻由於發燒和免疫激活作用而使能量利用受到限制。免疫功能可能會增加維持的需求,並且在營養分配順序上將優於生長所需。

有些觀點認為選育高飼料效率會使豬隻更容易感染疾病。Rakhshandeh 等人的試驗以免疫挑戰高 RFI 和低 RFI 豬隻,他們觀察到表觀迴腸消化率(AID)沒有差異,而表觀全消化道消化率(ATTD)則有增加,對於腸道營養物質的運輸或屏障功能則沒有任何影響。總而言之,選育低RFI 似乎會降低生長豬在免疫挑戰期間總消化道的消化能力。然而,這仍然需要更多的研究數據來證實。