近 年來,不使用抗生素養殖已經變成養豬產業中的重大課題。從國際和地方組織或是消費者而來的壓力, 導致大企業建立全新的生產鏈。如今的挑戰在於將這樣的概念拓展到豬場。無抗生素養殖實施於豬場最主要的挑戰是離乳後下痢。

Step1 飼糧中使用不可消化纖維

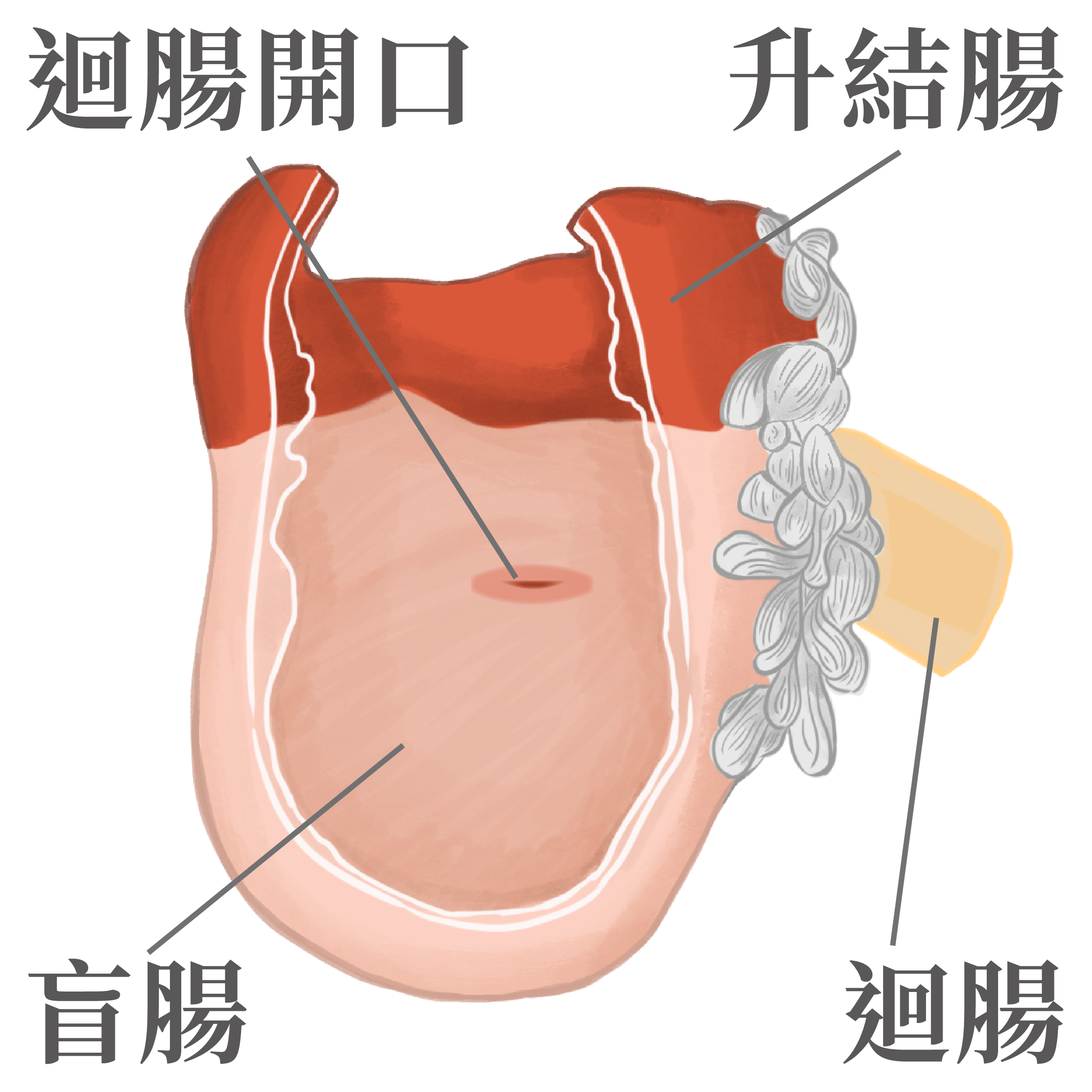

離乳後一週的消化性疾病常常和採食量有所關連。從離乳到第一次採食固體飼料可能需費時兩天,這將導致消化能力變差。 因此避免仔豬因為飢餓而暴食是非常重要的。因此飼糧中使用不可消化的纖維可避免過度採食。 離乳後小豬給飼被分成數餐,有不同的量和不同模式。飼糧消化的過程如下:食物被保留在胃當中,少量的食物會間歇的釋放進入小腸。 肌肉的收縮使食糜能夠通過小腸進入結腸。過程中迴盲瓣(ileo-caecal valve)扮演關鍵的角色,因為它會限制大腸中細菌豐富的消化液 返流到迴腸(如圖一)。之後消化液會被發酵並規律排出。

離乳後的小豬消化能力非常有限,因為胃的酸化程度低以及小腸水解和吸收面積暫時降低所致。仔豬消化道的不成熟使括約肌不能夠在盲腸 (細菌存活的地方)和迴腸之間正確的運作。當消化液自盲腸或結腸返流至迴腸時,迴腸中細菌的存在會增加被機會性病原菌 (opportunistic pathogen)例如:大腸桿菌汙染的機會,並造成消化性疾病的風險,而增加飼糧結構能使括約肌更強壯。 在2015年,義大利的薩薩里大學Maria Grazia Cappai 領導的研究團隊發現,當飼糧中顆粒粒徑大於1mm的比例增加,可增加迴盲瓣的厚度, 降低機會性病原菌進入到迴腸當中的機會。

除此之外,不可消化的纖維能夠限制大腸桿菌黏附到小腸黏膜上,因此能降低仔豬下痢的發生率。更規律的餵飼模式有利於運輸, 減少不可消化物質在後腸的堆積,進而減少能被腸道細菌利用的營養素。這樣的特性在Mixscience研究中心進行的一項的實驗中得到了驗證。 在此實驗中,比較三群餵飼不同教槽料的仔豬的表現。三種教槽料含有以下一種成分:

- 0.61%木質素

- 1.53%木質素

- 2.45%木質素

2.45%木質素組沒有仔豬下痢及需要治療。在生長表現方面,0.61%木質素組相較1.53%木質素組有較高的生長差異。 2.45%木質素組採食量提高了16%,同時生長速率相較0.61%木質素組提高了27%。2.45%木質素組仔豬的身體也較其他組別乾淨 (測量身體上的糞便汙跡)。

Step2 抑制腸道發炎

抑制腸道發炎也是控制腸道健康很重要的方式。糞便標誌物能夠測量腸道的發炎狀況,因此可被用來測試保育料對於腸道的影響。 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase,MPO)是嗜中性球的生物活性標誌物,也是溶體中的一種成分。當免疫細胞在腸道黏膜聚積和去顆粒(degranulate)時, MPO會被釋放至腸腔。此種酵素已被應用在人類的醫療中長達數十年,用來診斷炎性消化系統疾病,且其在迴腸微生物的降解下仍然穩定。

2019年7月在丹麥哥本哈根舉辦的零鋅高峰會總結出糞便中的MPO不會受到性別或仔豬離乳體重的影響,此結果是根據292個樣本而得。 然而,糞便MPO受到仔豬採樣年齡和糞便型態的影響(根據布里斯托爾糞便量表)。MPO濃度隨著不佳的糞便狀況增加。 該分析和畜牧學結合,可以設計出更合適的飼料配方(不含抗生素或是氧化鋅)。

Step3 實施總體概念

在腸道健康方面,飼糧扮演著中心角色,但它卻不是解決豬場問題的唯一方法。 需考量營養及其他因素,彙整成一個完整的概念。其他因素例如:豬舍建築、基因、牧場管理、生產者資訊水平、飲水、病源壓力和獸醫防疫計畫。 在Mixscience研究中心,這樣的策略被稱為可持續的動物健康管理方法(Sustainable Animal Health Management approach)。 2019年Mixscience研究中心進行的研究,實驗中比較了飼養在通風不良、混凝土條狀地板且較舊的建築物(30年以上), 和飼養在使用鋼板地板且全新建築物的仔豬其飼養的結果。居住在舊建築物的仔豬,有44%需要進行下痢治療,其他類型建築物則是2%。 而下痢會造成仔豬在離乳後的21天內採食量下降8%及增重下降20%。

近 年來,不使用抗生素養殖已經變成養豬產業中的重大課題。從國際和地方組織或是消費者而來的壓力, 導致大企業建立全新的生產鏈。如今的挑戰在於將這樣的概念拓展到豬場。無抗生素養殖實施於豬場最主要的挑戰是離乳後下痢。

Step1 飼糧中使用不可消化纖維

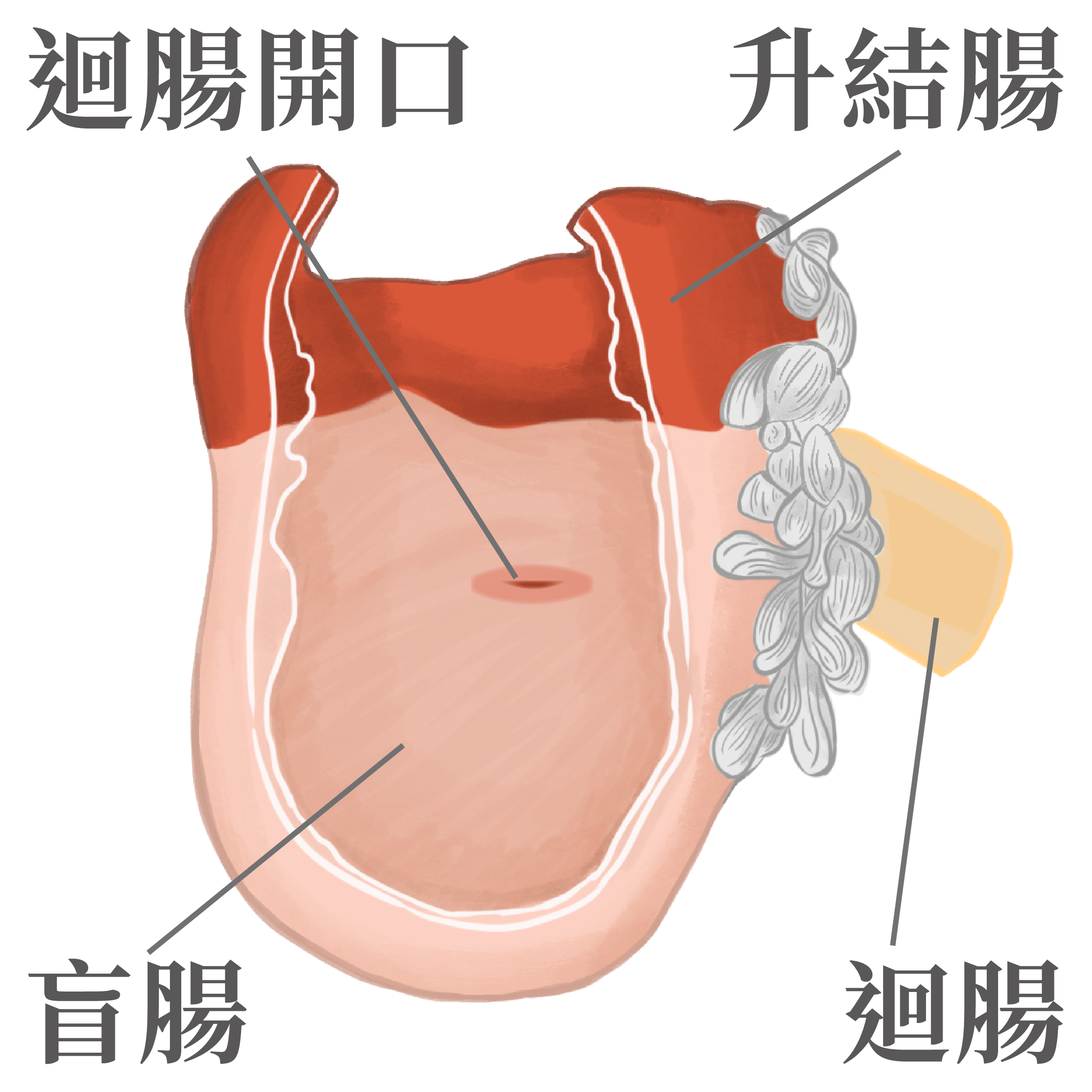

離乳後一週的消化性疾病常常和採食量有所關連。從離乳到第一次採食固體飼料可能需費時兩天,這將導致消化能力變差。 因此避免仔豬因為飢餓而暴食是非常重要的。因此飼糧中使用不可消化的纖維可避免過度採食。 離乳後小豬給飼被分成數餐,有不同的量和不同模式。飼糧消化的過程如下:食物被保留在胃當中,少量的食物會間歇的釋放進入小腸。 肌肉的收縮使食糜能夠通過小腸進入結腸。過程中迴盲瓣(ileo-caecal valve)扮演關鍵的角色,因為它會限制大腸中細菌豐富的消化液 返流到迴腸(如圖一)。之後消化液會被發酵並規律排出。

離乳後的小豬消化能力非常有限,因為胃的酸化程度低以及小腸水解和吸收面積暫時降低所致。仔豬消化道的不成熟使括約肌不能夠在盲腸 (細菌存活的地方)和迴腸之間正確的運作。當消化液自盲腸或結腸返流至迴腸時,迴腸中細菌的存在會增加被機會性病原菌 (opportunistic pathogen)例如:大腸桿菌汙染的機會,並造成消化性疾病的風險,而增加飼糧結構能使括約肌更強壯。 在2015年,義大利的薩薩里大學Maria Grazia Cappai 領導的研究團隊發現,當飼糧中顆粒粒徑大於1mm的比例增加,可增加迴盲瓣的厚度, 降低機會性病原菌進入到迴腸當中的機會。

除此之外,不可消化的纖維能夠限制大腸桿菌黏附到小腸黏膜上,因此能降低仔豬下痢的發生率。更規律的餵飼模式有利於運輸, 減少不可消化物質在後腸的堆積,進而減少能被腸道細菌利用的營養素。這樣的特性在Mixscience研究中心進行的一項的實驗中得到了驗證。 在此實驗中,比較三群餵飼不同教槽料的仔豬的表現。三種教槽料含有以下一種成分:

- 0.61%木質素

- 1.53%木質素

- 2.45%木質素

2.45%木質素組沒有仔豬下痢及需要治療。在生長表現方面,0.61%木質素組相較1.53%木質素組有較高的生長差異。 2.45%木質素組採食量提高了16%,同時生長速率相較0.61%木質素組提高了27%。2.45%木質素組仔豬的身體也較其他組別乾淨 (測量身體上的糞便汙跡)。

Step2 抑制腸道發炎

抑制腸道發炎也是控制腸道健康很重要的方式。糞便標誌物能夠測量腸道的發炎狀況,因此可被用來測試保育料對於腸道的影響。 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase,MPO)是嗜中性球的生物活性標誌物,也是溶體中的一種成分。當免疫細胞在腸道黏膜聚積和去顆粒(degranulate)時, MPO會被釋放至腸腔。此種酵素已被應用在人類的醫療中長達數十年,用來診斷炎性消化系統疾病,且其在迴腸微生物的降解下仍然穩定。

2019年7月在丹麥哥本哈根舉辦的零鋅高峰會總結出糞便中的MPO不會受到性別或仔豬離乳體重的影響,此結果是根據292個樣本而得。 然而,糞便MPO受到仔豬採樣年齡和糞便型態的影響(根據布里斯托爾糞便量表)。MPO濃度隨著不佳的糞便狀況增加。 該分析和畜牧學結合,可以設計出更合適的飼料配方(不含抗生素或是氧化鋅)。

Step3 實施總體概念

在腸道健康方面,飼糧扮演著中心角色,但它卻不是解決豬場問題的唯一方法。 需考量營養及其他因素,彙整成一個完整的概念。其他因素例如:豬舍建築、基因、牧場管理、生產者資訊水平、飲水、病源壓力和獸醫防疫計畫。 在Mixscience研究中心,這樣的策略被稱為可持續的動物健康管理方法(Sustainable Animal Health Management approach)。 2019年Mixscience研究中心進行的研究,實驗中比較了飼養在通風不良、混凝土條狀地板且較舊的建築物(30年以上), 和飼養在使用鋼板地板且全新建築物的仔豬其飼養的結果。居住在舊建築物的仔豬,有44%需要進行下痢治療,其他類型建築物則是2%。 而下痢會造成仔豬在離乳後的21天內採食量下降8%及增重下降20%。